展館簡介

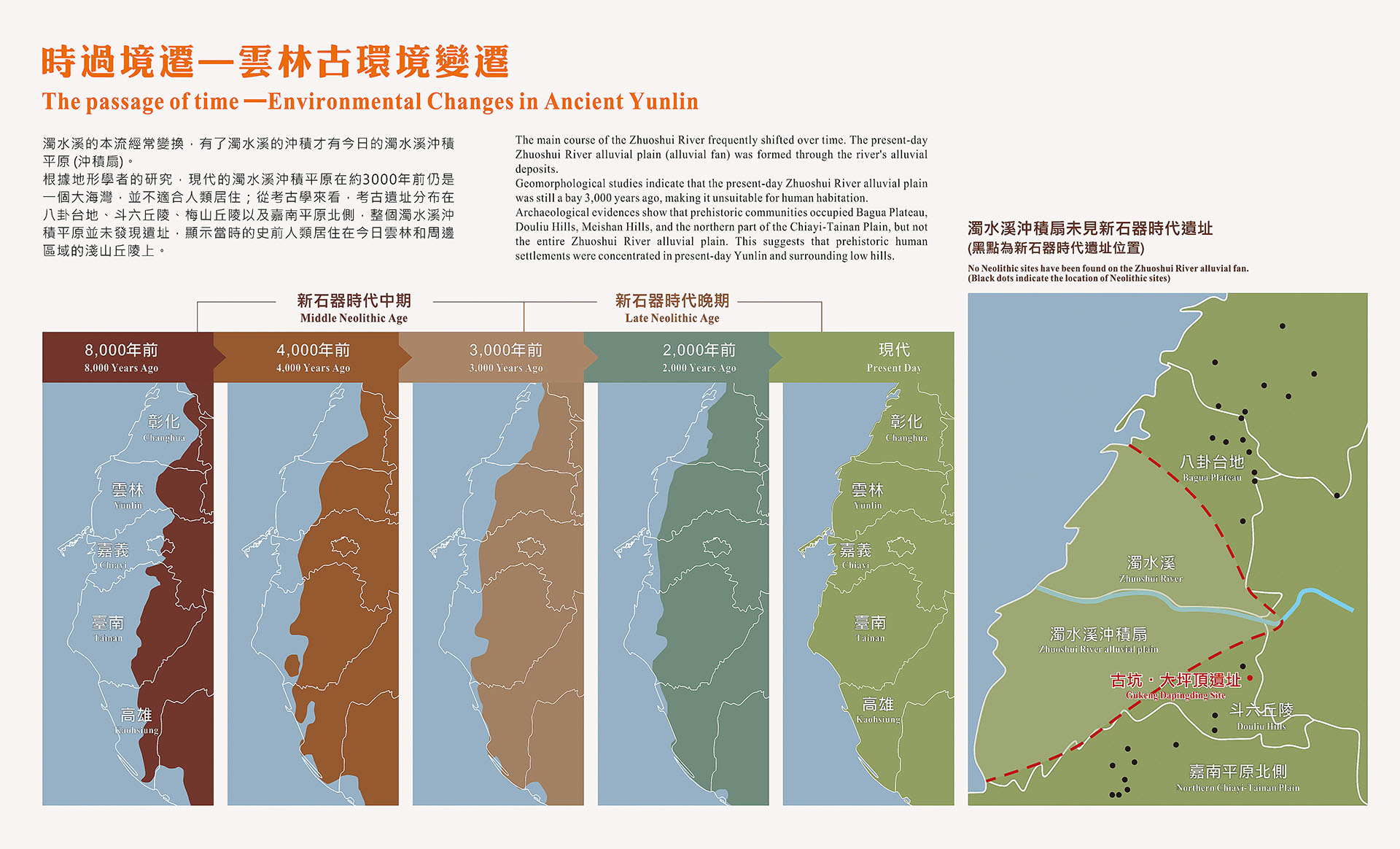

「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」(以下簡稱本館)緣起於湖山水庫的興建,95年水利署執行湖山水庫工程環境影響評估文化資產調查時,發現地表考古遺留;後經雲林縣政府召開遺址審議委員會指定為縣定遺址「古坑.大坪頂遺址I、Ⅱ」。為傳達人文歷史與環境教育理念,由水利署及雲林縣政府共同新建本館。

本館目前由雲林縣政府委外營運管理,肩負著「古坑.大坪頂遺址I、Ⅱ」及雲林縣轄內遺址推廣教育之使命,除了遺址出土文物之典藏、研究、展示與推廣,也盼結合水庫生態等周邊資源,導引大眾認知此地自然環境與歷史發展,藉此厚實人文底蘊、建構地方認同並促進城市行銷。